L’émergence des points les plus hauts de l’archipel, comme l’île du Havre

et la Grande île, a débuté

vers 7200 ans A.A., mais l’émergence n’a eu lieu qu’il y a à peine 2000 ans A.A. pour la plupart des

autres îles.

ÉPONGES

Les éponges fossiles de l’archipel de Mingan ont été les premières à être décrites en Amérique du Nord par

James Richardson.

CORAUX

Parmi les premiers coraux à apparaître dans l’histoire géologique, deux espèces :

Billingsaria parva et Eofletcheria incerta

BRYOZOAIRES

CÉPHALOPODES

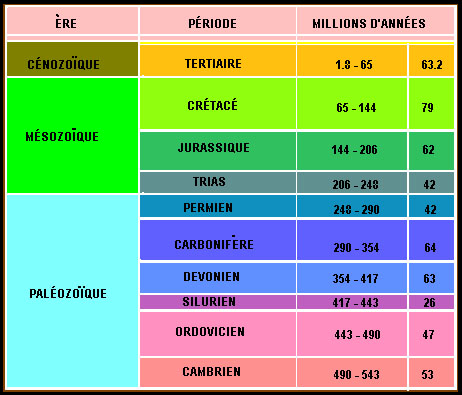

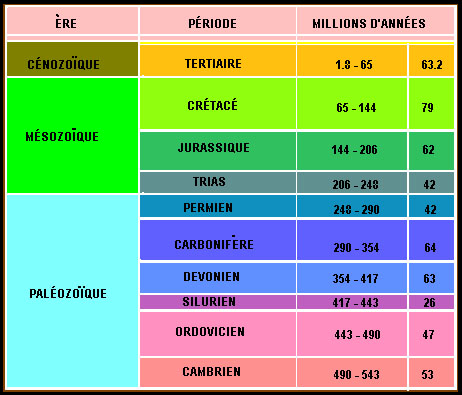

LES TEMPS GÉOLOGIQUES

Référence: Association américaine de géologie (1999).

L’INTÉRÊT POUR LES FOSSILES DE LA RÉGION

Les premières collections de fossiles des îles de Mingan datent de 1856.

James Richardson de la Commission géologique du Canada visita les îles avant même la fondation du village

de la Pointe-aux-Esquimaux, aujourd'hui Havre-Saint-Pierre.

La Commission géologique du Canada fut fondée en 1842 et était présidée à l’époque par Sir William Logan.

Il créa un musée en 1856.

Le siège social de la Commission géologique du Canada était à Montréal.

De 1857 à 1865 la collection de fossiles des îles de Mingan appartenant à la Commission géologique

du Canada fut identifiée par M. Elkana Billings (premier paléontologue canadien).

On doit attendre les années 1900 avant de revoir des chercheurs en Minganie.

W.H. Twenhofel fait de nouvelles recherches sur les fossiles de la Minganie; 1909, 1925, 1929,

1933.

Publications:

Twenhofel, W.H. Geology and paleontology of the Mingan Islands, Qc. 1938 (fossiles des îles de Mingan).

Twenhofel, W.H. Geology of Anticosti Island. 1928

On y retrouve les plus beaux fossiles d’Anticosti.

SAVEUR LOCALE

Les fossiles des îles de Mingan portent des noms scientifiques à saveur locale comme:

Bathyurus Eskimoensis

Holopea Vigneauensis

Bucania mingaenis

D’autres paléontologues ont fait des travaux sur les fossiles de la région.

Cooper (1956) a révisé et complété la liste de brachiopodes déjà publiée par Twenhofel (1938).

Shaw (1980) a remarqué la présence d’une discordance à l’intérieur de la Formation de Mingan.

Nowlan (1981) a présenté les résultats préliminaires d’une étude sur la stratigraphie et la faune

à conodontes de la séquence de Mingan.

Les derniers travaux faits sur les fossiles des îles de Mingan ont été publiés par

M. André Desrochers, aujourd'hui professeur à l’université d’Ottawa.

Les informations qui suivent sont tirées de la thèse de doctorat de M. Desrochers et décrivent en détail

les différents membres des Formations de Mingan et de Romaine.

LES FORMATIONS DE ROMAINE ET DE MINGAN

La Formation de Mingan tire son nom de l’archipel de Mingan tandis que la Formation de Romaine

a été nommée d’après le nom des îles situées à l’embouchure de la rivière Romaine

(Schuchert & Twenhofel 1910).

Les formations ont été subdivisées en membres (coupes de référence à différents endroits) et on a fait

la description des membres en lithofaciès.

Les fossiles de la région dateraient de 465 millions d’années pour la Formation de Mingan et

de 485 millions d’années pour la Formation de Romaine ce qui nous ramène à l’ordovicien moyen et inférieur.

Les Formations de Romaine et de Mingan ont été subdivisées en sept membres.

LA FORMATION DE ROMAINE

(Canadien tardif-début du Whiterock)

est subdivisée en trois membres :

MEMBRE DE SAUVAGE

"Grès feldspathiques (gris pâle) d’une épaisseur de 2 à 3 mètres, n’est présent qu’à la Pointe du Sauvage.

On peut y trouver des brachiopodes et des gastéropodes. Limite inférieure; le socle précambrien et

la limite supérieure est le membre de Sainte-Geneviève.

MEMBRE DE SAINTE-GENEVIÈVE

Dolomies vermiculées brun foncé et saccharoïdes (qui a l’apparence du sucre) 45 mètres d’épaisseur.

On le retrouve sur l’île du Havre de Mingan, la Grosse Romaine, la Petite Romaine, l’île Innu ,

l’île à la Chasse et l’île Sainte-Geneviève. Sur la côte, on le retrouve à la Pointe aux Morts,

la Grande Pointe, la Baie Puffin, la Pointe de la Tête de Perdrix, le Mont Sainte-Geneviève

et la Pointe du Sauvage.

Les fossiles sont difficiles à observer car ils sont complètement dolomitisés, mais on peut y retrouver

des trilobites, des brachiopodes, des céphalopodes, des gastéropodes,

des éponges et des échinodermes. Limite inférieure; membre de Sauvage, limite supérieure ;

membre de Grande île.

La couleur caractéristique brun chamois est de l’altération ou oxydation.

Les dolomies sont composées de carbonates de calcium et de magnésium.

L’oxydation fait que le magnésium est remplacé par du fer ce

qui donne cette couleur qui n’est pas vraiment de la rouille mais qui confère à la roche

une teinte brun chamois distinctive qui nous permet de reconnaître les dolomies lorsqu’elles

sont altérées.

Les dolomies de la Formation de Romaine ont été exploitées dans deux carrières appartenant

à la compagnie (QIT) Fer et Titane inc. La carrière Becca, située en bordure sud de la route 138, à

environ 5 km à l'ouest de Havre-Saint-Pierre, est actuellement en opération.

MEMBRE DE GRANDE ÎLE

Dolomicrites brun pâle. Lorsque s’altère devient chamois. 0 à 25 mètres d’épaisseur. On le retrouve

à la Grande Pointe, à la Pointe Enragée et dans le secteur nord des îles du large à l’exception

de celles à l’est de l’île Saint-Charles où il est absent. Limite inférieure; dolomicrite

du membre de Sainte-Geneviève et limite supérieure; membre de Corbeau.

On y retrouve presque uniquement des gastéropodes."

(Desrochers, A. Stratigraphie de l'ordovicien de la région de l'archipel de Mingan. Gouvernement du Québec. 1988)

LA FORMATION DE MINGAN

"La Formation de Mingan, d’âge Chazy est subdivisée en 4 membres:

MEMBRE DE CORBEAU

Environ 5 mètres d’épaisseur avec 5 principaux lithofaciès:

- Grès à stratifications entrecroisées (3 mètres en lits moyens de 0.2 à 1.2 mètres d’épaisseur)

- Grès laminés (0.3 à 2 mètres d’épaisseur, les grès sont séparés par de minces interlits de shales verdâtres).

- Shales laminés (0.5 à 4 mètres d’épaisseur, non fossilifères et de couleur verdâtre)

- Grès chenalisés (ces chenaux atteignent jusqu’à 3 mètres)

- Shales laminés (0.5 à 4 mètres d’épaisseur, non fossilifères et de couleur verdâtre)

- Dololaminites silteuses (1.0 mètre d’épaisseur de couleur chamois en surface altérée,

semblables à celles que l’on trouve dans la formation de Romaine.)

On trouve ce membre à la Grande Pointe, à la Pointe Enragée et sur la côte nord des îles au large à

l’exception de l’île à Bouleaux de terre. Très peu fossilifère.

Limite inférieure; Membre de Grande Île et limite supérieure; Membre de Perroquet ou de Fantôme

selon le cas.

MEMBRE DE PERROQUET

Packstones et wackestones de couleur gris moyen d’une épaisseur d’environ 8 mètres.

Très fossilifère; même faune que le Membre de Grande Pointe.

Ce membre affleure seulement sur les Îles aux Perroquets, de la Maison et Nue de Mingan.

Limite inférieure; Membre de Corbeau et supérieure; Membre de Fantôme.

MEMBRE DE FANTÔME

Mudstone à birdseye couleur gris moyen d’une épaisseur de 0 à 25 mètres, ce membre peut être retracé

à la grandeur de l’archipel de Mingan. En général, le Membre de Fantôme est exposé sur les îles au

large et à la Pointe Enragée. La faune est peu diversifiée (ostracodes, leperditiides, gastéropodes)

mais pouvant être abondante localement; des trilobites (seulement des bathyurides), des brachiopodes

et des algues codiacées sont présents. La partie inférieure de ce membre se distingue souvent par des

calcaires à gastéropodes, en lits moyen (10 à 20 cm) la limite inférieure est le Membre de Corbeau et

la limite supérieure est le Membre de Grande Pointe.

MEMBRE DE GRANDE POINTE

Wackestones-packstones à bioclastes, des grainstones à bioclastes et à ooides et des calcaires récifaux.

Des mudstones nodulaires et des coquinas à brachiopodes sont présents à la base de ce membre.

Son épaisseur est de 25 mètres. L’assemblage fossilifère est diversifié et comprend: brachiopodes,

trilobites, éponges lithistidées, bryozoaires, coraux tabulés, échinodermes, gastéropodes, céphalopodes,

algues calcaires et ostracodes. Les traces fossiles les plus communes sont des Chondrites,

des Palaeophycus et des Planolites."

(Desrochers, A. Stratigraphie de l'Ordovicien de la région de l'archipel de Mingan. Gouvernement du Québec. 1988)

Il n’y a aucune espèce fossile de la Formation de Romaine

qui se retrouve dans la Formation de Mingan.

Parmi les premiers coraux à apparaître dans l’histoire géologique, deux espèces :

Billingsaria parva et Eofletcheria incerta sont des fossiles de la Formation de Mingan.

Les éponges fossiles de l’archipel de Mingan ont été les premières à être décrites en Amérique du Nord par

James Richardson. Les trilobites ont évolué sur une période d’environ 300 millions d’années et étaient

déjà disparus à l’époque des dinosaures.

Les céphalopodes de la période ordovicienne pouvaient mesurer

de quelques centimètres à neuf mètres de longueur ( Endoceras sp.).

LES PRINCIPAUX GROUPES DE FOSSILES TROUVÉS DANS LA RÉGION

Illaenus bayfieldi

Les coraux tabulés: Eofletcheria incerta (Billings), Billingsaria parva (Billings)

Les mollusques (incluant les gastéropodes, les céphalopodes et lesbivalves )

Les brachiopodes

Les bryozoaires

Les trilobites

Les éponges

Les stromatolites

Les échinodermes

Les graptolites

Dans la Formation de Romaine, on retrouve des céphalopodes enroulés qui comptent parmi

les plus anciens au monde.

Les fossiles de l’archipel de Mingan sont protégés et le prélèvement y est interdit.

AUTRES SITES AU CANADA

On retrouve des fossiles vieux de 560 à 580 millions d’années (précambrien) à

Mistaken point,Terre-Neuve.

Dans le parc national Gros Morne

à Terre-Neuve, on retrouve un assemblage de roches et de fossiles

datant de 570 à 475 millions d’années (du cambrien à l’ordovicien moyen).

Dans le parc national Yoho dans les

Burgess Shale on retrouve des fossiles datant de 505 millions

d’années (fin du cambrien).

Dans la

réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan on retrouve des fossiles datant de 485 millions

d’années à 465 millions d’années.

(ordovicien inférieur à ordovicien moyen).

L’île d’Anticosti est reconnue pour ses fossiles de l’ordovicien supérieur et du silurien

( 458 à 408 millions d’années).

Le parc de Miguasha, connu pour ses fossiles de poissons et de plantes pour la période

du dévonien (370 millions d’années) est un site du patrimoine mondial.

Au centre thématique fossilifère du lac Témiscamingue, on retrouve des fossiles datant

de 505 à 400 millions d’années (ordovicien-silurien).

On retrouve aussi des fossiles de l’ordovicien dans la région du lac Champlain et d’Ottawa.

LA FOSSILISATION

Les coquilles des mollusques sont en aragonite.

L’aragonite et la calcite sont deux minéraux différents mais avec la même composition chimique

(ce sont des polymorphes); la façon dont les ions calcium et les carbonates sont agencés est différente.

Aragonite: forme de carbonate de calcium très peu stable. Aussitôt exposée, elle se transforme

en calcite.

Dans le processus de fossilisation, comme il y a de la boue à l’intérieur et à l’extérieur de la coquille,

quand l’aragonite se dissout, ça crée un vide, le vide est comblé par un ciment de calcite qui n’a plus

rien à voir avec le coquillage. Il y a création d’un moule parfait donc on peut dire qu’on retrouve une

réplique du squelette.

Les crinoïdes sont en calcite et restent stable.

Pour les trilobites on retrouve le moule et la chitine qui leur servait de carapace.

La chitine est composée de cellulose et d’azote (le corps des insectes est fait de chitine).

LA ROCHE NOUS DONNE DES INDICES

On dit qu’il y avait deux ou trois kilomètres de sédiments accumulés dans la région de l’archipel

de Mingan.

Les stylolites constituent une preuve de la quantité phénoménale de sédiments accumulés dans le passé

puisque plusieurs centaines de mètres de sédiments sont nécessaires pour provoquer un tel phénomène de

compaction.

LES CONODONTES

À mesure qu’on enfouit des sédiments, la température augmente d’environ 30 degrés Celsius par kilomètre.

S’il y avait deux ou trois kilomètres de sédiments, on peut s’imaginer que la roche était à

environ 90 degrés Celsius.

Pour dater les roches de façon précise on se sert des conodontes, micro fossiles composés

de phosphate (comme le sont nos os). On disait auparavant que les conodontes étaient des mâchoires

de ver. À l’heure actuelle on parle d’éléments qui supportaient des organes à l’intérieur d’un animal

à corps mou.

Selon son enfouissement, le conodonte est transparent, blanchâtre ou noir. On a pu calibrer cette

transformation en fonction des températures.

MES SITES FAVORIS EN PALÉONTOLOGIE

FOSSILES DU PARC FAMILIAL

DU MOULIN FISK

SAM GON III

UCMP TYPE CATALOG

©Roger Barriault